" Dans le cadre de la résidence, Julie Maresq propose de renouer avec la pratique du dessin, déjà au cœur de ses séries Mère ou Les Ouvrière(s). Dans ces œuvres, le dessin était fortement lié aux photographies qu’elle a collecté pour ensuite n’en conserver que les lignes et contours principaux. Ses images redessinées sont ensuite transférées à différentes échelles et sur différentes surfaces – papier, mur… - pour donner à voir une réalité toujours à double lecture. Sur les murs de la maison, reprenant ce même procédé à grande échelle, elle interrogera la question de la représentation des enfants dans notre société contemporaine, entre illustration du bonheur familial et transcription d’une réalité plus dure à voir, celles des enfants premières victimes des conflits armés, de l’exode. "

Danny had a house

Quelques grelots, des boîtes de hamburger en polystyrène orange et des traces de peinture rouge encore visibles sous la couche de blanc. Ce soir d’octobre dans la maison, voilà ce qu’il reste du passage des artistes mexicains de Biquini Wax EPS. Le collectif invité à investir cette ancienne bâtisse de la gare Saint-Sauveur au printemps a surtout essaimé le souvenir d’une effervescence collective que ces traces peinent probablement à traduire. Premiers à s’installer dans cette maison récemment démurée dans le cadre de Lille 3000, ils ont suggéré qu’elle pouvait être un espace ouvert aux artistes et au public, habitée par une envie d’être ensemble et animée par des collaborations spontanées. Et c’est dans leur chantier encore frémissant que quelques semaines plus tard, quatre artistes ont été invités par La Malterie à prendre la relève et à installer leurs ateliers temporaires pour une résidence de deux mois. En un sens le début de cette histoire rappelle celle du roman de John Steinbeck, Tortilla Flat. Dans une Amérique d’après-guerre désargentée, Danny, le héros apprend un matin qu’il a hérité de deux maisons. Animé par un désir de vie en collectivité, il ouvre ses propriétés à des amis, aux habitants du village jusqu’à expérimenter les limites de sa générosité, l’amenant à réfléchir sur le sens de cette communauté qu’il avait au demeurant tant fantasmée. La résidence de Stefania Arcieri, Aurélien Bonnetaud, David Leleu et Julie Maresq se bâtit presque sur les mêmes ressorts que la fiction de Steinbeck. Débarqués dans l’enthousiasme de l’utopie collective semée par leurs prédécesseurs, ils apprennent à se connaître au sein d’un espace récemment acquis, se l’approprient chacun à leur manière, progressivement confrontés au constat qu’ils ne travailleront probablement pas ensemble, pas à la manière des Biquini Wax en tout cas. À l’instar des personnages de Tortilla Flat, ils devront développer des stratégies pour habiter les lieux et user de ruses ou de franc-parler pour cohabiter avec leur public. Si la conclusion des deux mois de résidence n’est finalement pas placée sous le signe du collectif, les expérimentations qu’ils ont menées entre ces quatre murs témoignent pour autant d’une réflexion commune sur ce qu’est le lieu, cet « eldorado » promis, ce qu’ils en retirent, ce qu’ils y laissent. Et au-delà des spécificités de l’espace, leurs réflexions permettent plus globalement d’interroger le format des résidences d’artistes, les formes et les attitudes qu’elles produisent.

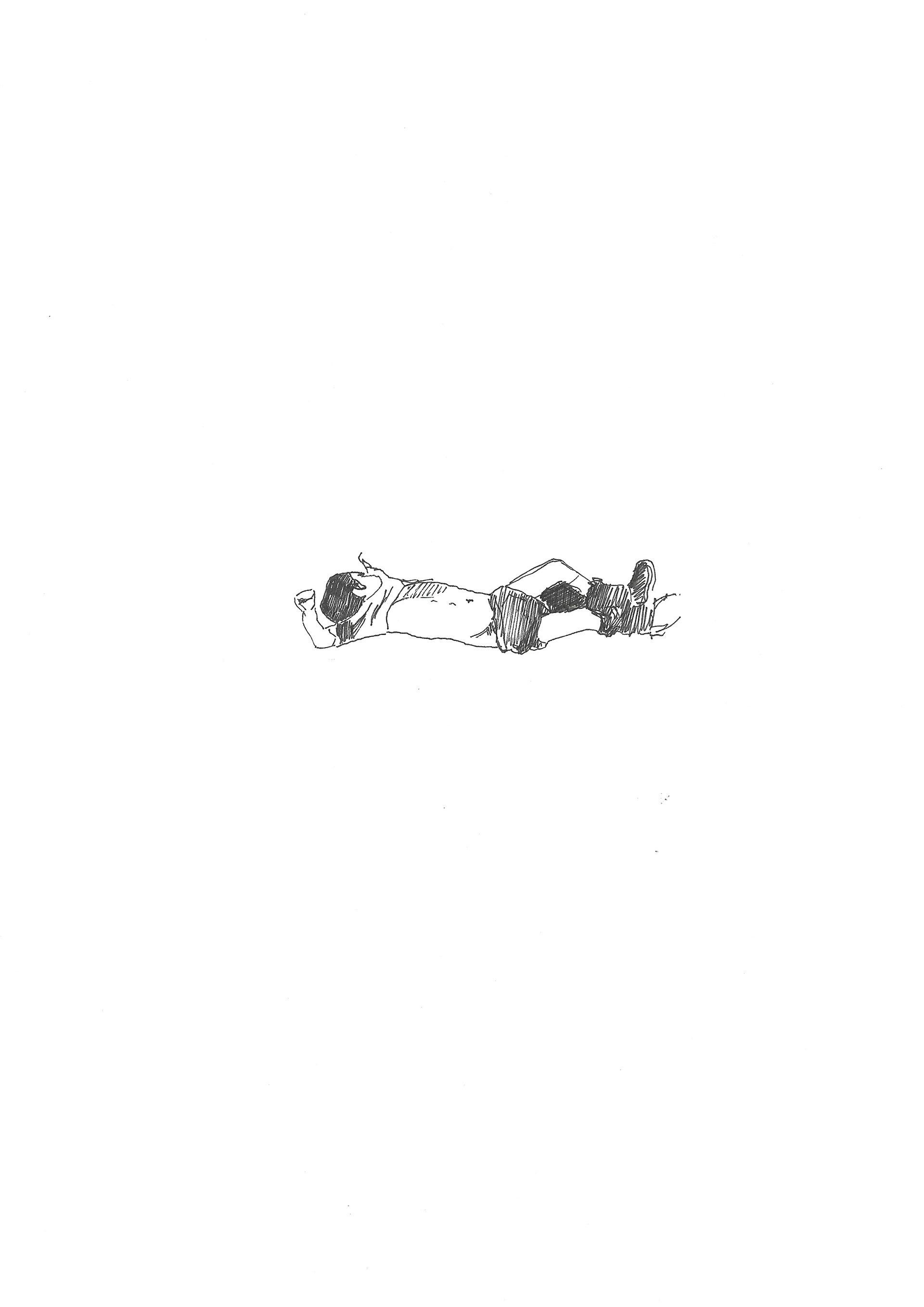

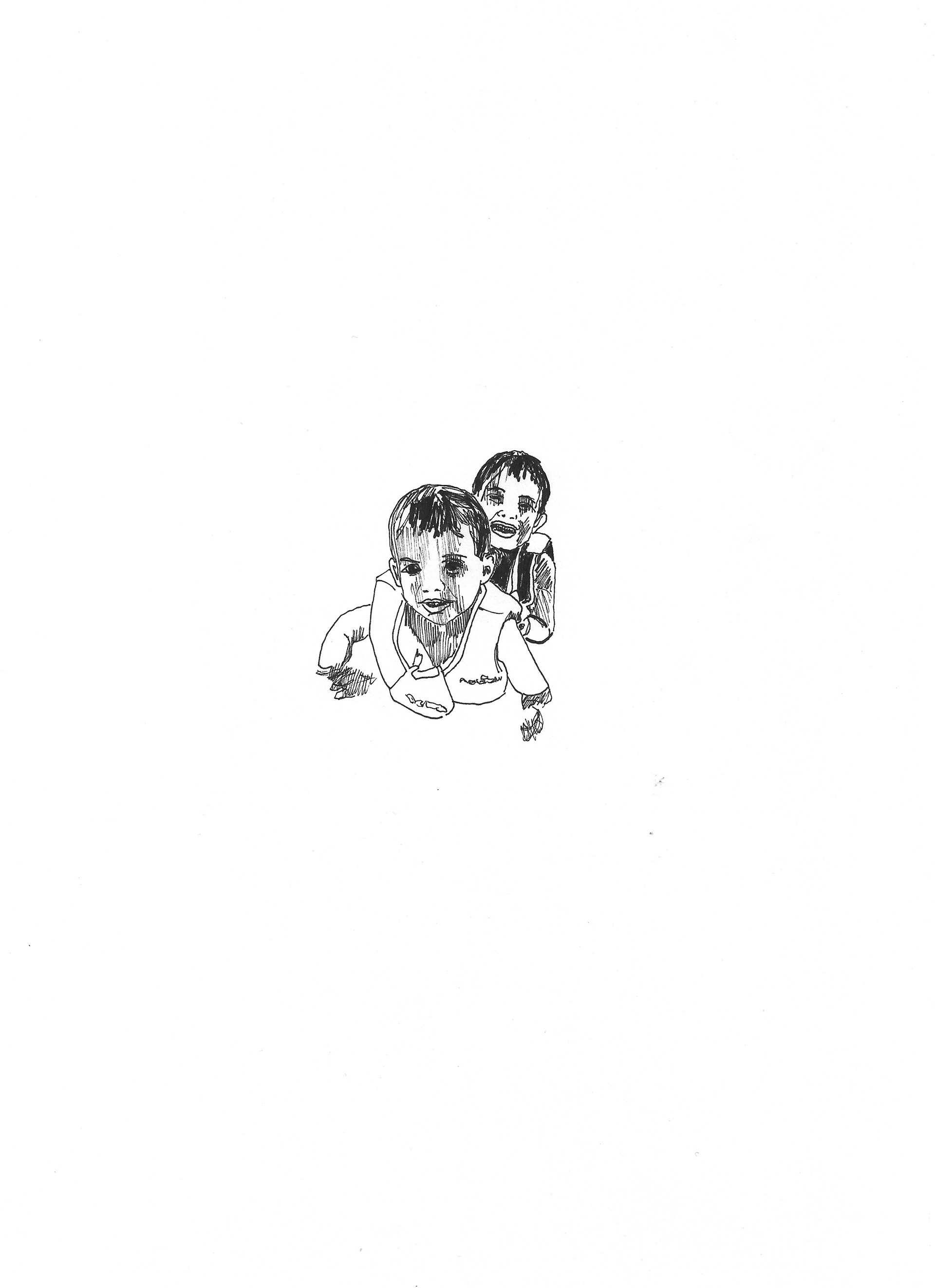

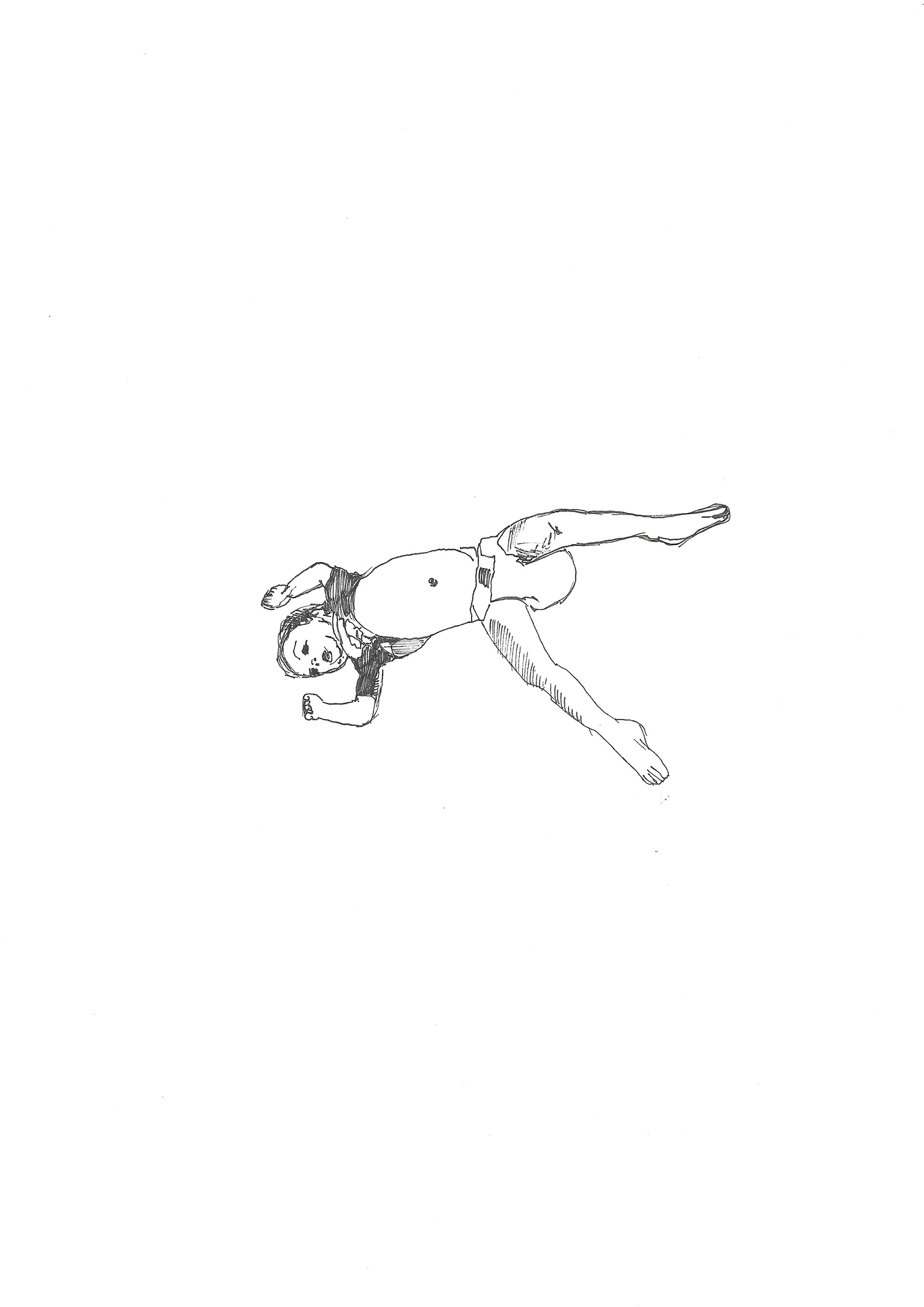

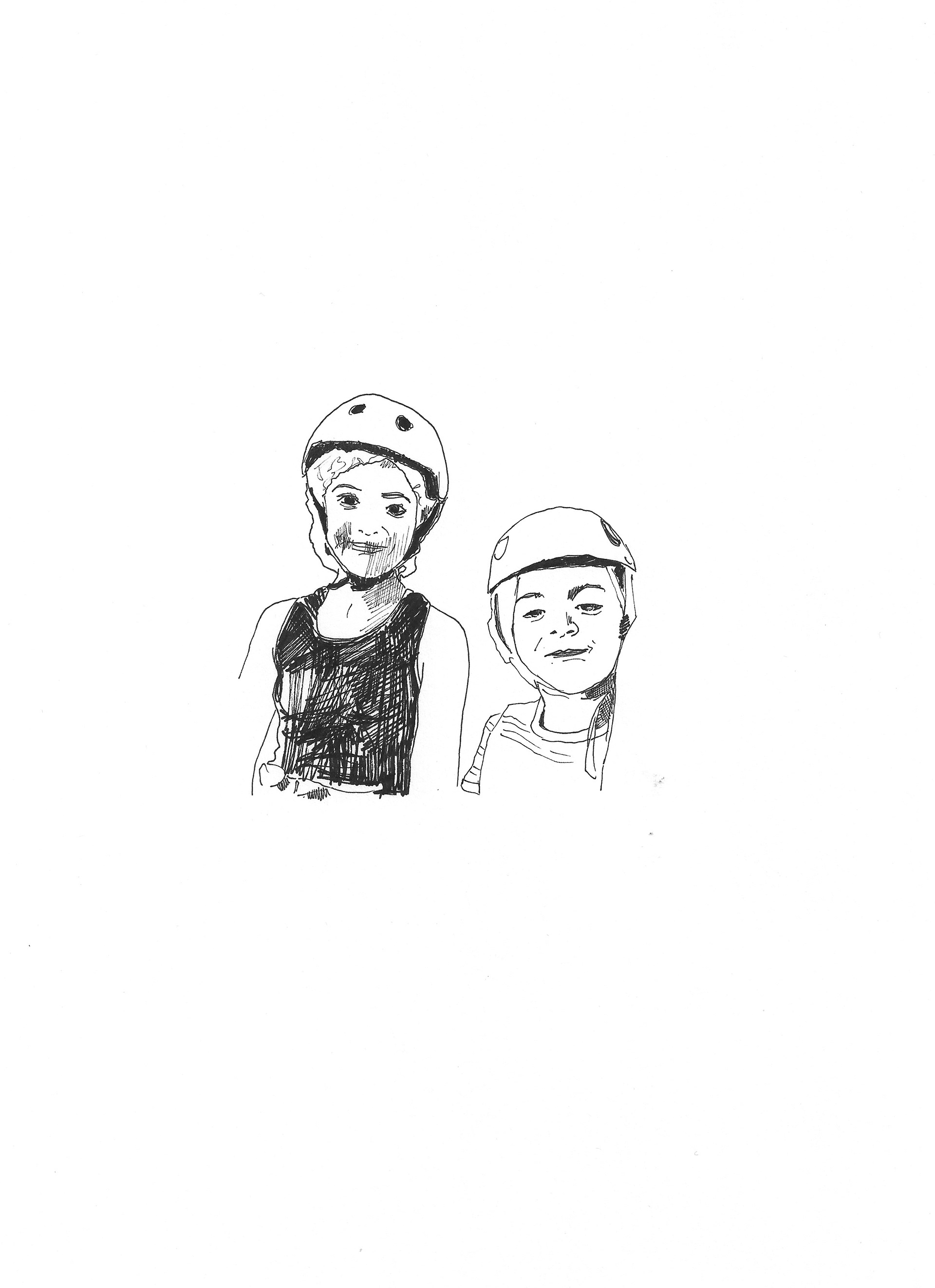

Mais peut-être que pour raconter l’histoire de cette maison et de ses habitants, il faut commencer par la fin, par ce qu’on y voit alors qu’ils s’apprêtent à la quitter. Tout en poursuivant les travaux qu’ils mènent en dehors, les artistes ont profité de la résidence pour expérimenter d’autres formats ou médiums que leurs lieux et habitudes de travail ne permettent pas nécessairement. C’est le cas de Julie Maresq, qui, se définissant principalement comme « artiste photographe » a décidé de se remettre à la peinture pour continuer d’explorer et de jouer sur les représentations traditionnelles de la famille et de la maternité. Dans une pièce repeinte entièrement en blanc, a composé une fresque de figures d’enfants dessinées à l’acrylique noire. La plupart regardent droit devant eux, vous sourient. D’autres semblent endormis, à moins qu’ils ne soient inanimés. Des jets de peinture dorée éclaboussent une partie de la pièce, comme un coup d’éclat qui en serait resté là. Ces reflets d’or, on les retrouve dans la pièce qui lui fait face. Aurélien Bonnetaud y a créé un diorama, soit un paysage symbolique en trois dimensions où se côtoient sur un sol de cendre (en réalité une poudre de béton), la désolation des branches nues et la flamboyance d’un relief brillant. Lui qui retravaille habituellement des images de « non-lieux » à plat sur des châssis ou dans des montages vidéo, a profité de cet espace pour donner corps à une installation d’une échelle inédite dans sa pratique. Il faut ensuite se tourner vers une boîte noire avec laquelle le diorama cohabite, pour découvrir le dispositif de camera obscura qu’a construit David Leleu. À l’intérieur du petit habitacle sombre, des images se dessinent progressivement. On y distingue des formes abstraites, une silhouette animale, qui se meuvent sagement comme dans une sorte de cinéma muet. Ce sont par des petits trous percés à la surface d’un tissu que l’image – inversée – de ce qui se joue derrière la porte nous parvient. En faisant le tour de la pièce par l’extérieur, on comprendra alors que les formes abstraites ne sont autres que des squelettes de parapluies, des roues de vélos ou des rubans de marquage mus par un ventilateur. Après avoir réinterprété et baladé le principe de la camera obscura (grâce à des dispositifs optiques portatifs ou installés dans des caddies), la résidence a été pour l’artiste l’occasion de fixer et de composer l’image qui serait réfléchie au sein de la chambre noire. Et c’est dans le couloir qui dessert toutes ces pièces que Stefania Arcieri a finit par installer la table de travail qu’elle n’a cessée de déplacer au cours des semaines. Cette itinérance au sein même de la maison traduit les interrogations de l’artiste sur ce nouveau lieu de production où, quelque peu déstabilisée par l’absence du contexte alternatif et collectif au sein duquel elle collabore habituellement, elle a du opérer seule. Sur cette table, elle a disposé les objets trouvés dans la maison et ses alentours et les dessins qu’ils lui ont inspirés. Au mur, l’artiste – dont l’illustration et la sérigraphie sont les médiums de prédilection – a accroché ses planches et suspendu l’édition qui garde en mémoire toutes ces formes glanées. Alors que la résidence touche à sa fin, les visiteurs parcourent ainsi une exposition de tentatives, un accrochage comme un processus de travail dont les étapes seraient encore visibles. Julie n’a pas recouvert les essais qu’elle ne trouvait pas concluants, Stefania présente sa table de travail comme un chantier devenu sculpture.

Ces propositions essaimées au quatre coins de la maison semblent travaillées par une expression qui fait écho au décor désargenté de la maison, celle « d’idée pauvre » soufflée par David. Elles procèdent en effet d’un recyclage d’objets, qu’ils aient été glanés par Stefania pour les dessiner ou ramassés pour être ensuite composés dans l’espace par Aurélien et David. D’objets mais aussi de formes, d’images, celles qu’on ne regarde plus ou qu’on ne veut pas voir. Ainsi Julie cherche sur des sites d’informations des images d’enfants ayant péri au cours de conflits ou de migration qu’elle reproduit au pinceau au milieu d’autres images d’enfants, celles-ci postées sur Instagram sous le hashtag #enfantsheureux. Pour chaque artiste, ces logiques d’appropriation d’objets ou d’images constituent la première étape d’un travail de transformation au cours duquel ils vont leur faire traverser différents médiums. Tandis que chez Julie et Aurélien, la photo se transforme par la transcription ou l’ajout de peinture, chez David et Stefania, les objets s’aplatissent lorsqu’ils sont digérés par le dispositif de la camera obscura ou de la sérigraphie. Ces traductions successives ont pour effet d’instaurer une distance avec les originaux. Aussi, il est intéressant de constater que certains, comme David et Aurélien, ont recours à des techniques ou dispositifs – qu’il s’agisse de la camera obscura ou du diorama – considérés comme des précurseurs de la photographie, comme dans une volonté de revenir à une composition primitive des images. Quoi qu’il en soit, ces processus réinjectent de la profondeur, du désir pour des choses ou des lieux dévitalisés, ou des médiums qui nous saturent et déréalisent certains de nos rapports, ceux que l’on entretient avec nos enfants, nos paysages. Chez chacun des artistes, le passage d’un médium à l’autre oblitère l’immédiateté. Il réintroduit une forme de latence qui fait que nous ne voyons pas tout de suite les images de la camera obscura se former, que nous ne réalisons qu’au bout d’un certain temps que si, sur la fresque, certains enfants ferment les yeux, c’est qu’ils sont sans vie.

En s’associant à la Malterie qui soutient depuis plus de vingt ans la création visuelle et plastique régionale grâce à la mise à disposition d’outils et d’espaces de travail, les équipes de Lille 3000 ont créé en cet endroit un format de résidence hybride où l’accueil des quatre artistes doit s’acoquiner avec le dessein d’en faire une des attractions du site réaménagé de la gare Saint-Sauveur. La maison, ouverte au public l’après-midi, est ainsi devenue un lieu de travail mais également de mise en scène ou de médiation du travail en train de se faire. De fait, si les quatre résidents n’ont pas collaboré dans la même profusion que Biquini Wax avant eux, ils ont, chacun de leur côté et sans nécessairement se le dire, performé quelque chose de leur rôle de créateur. Répondant probablement à une curiosité pour ce que sont les tâches concrètes et quotidiennes d’un artiste, cette situation de « résidence visible » les a amené à développer des stratégies pour parler tout en faisant, pour donner à voir ou se dérober aux regards. Seule peut-être Stefania a fini par utiliser la présence du public pour mieux renverser les logiques de disponibilité, demandant à chaque personne qui entrait dans son atelier qu’elle lui donne un objet dans sa poche, incluant les visiteurs dans cette logique de collecte. Chacun·e des artistes a hésité entre donner une vision « naturaliste » et peut-être décevante du travail en train de se faire ou au contraire le théâtraliser, s’activant dans la maison au prix parfois de leur propre concentration. Une partie de leur travail se dérobe pourtant à la vue, notamment lorsqu’Aurélien arpente des « non-lieux » pour faire des prises de vues ou que David et Stefania collectent des objets dans la rue. Le dispositif élude aussi que le fait que le travail artistique se fait souvent dans une forme de passivité ou de non-événement, par exemple dans le « scroll » d’un fil de publications Instagram que Julie pratique régulièrement sur son canapé. Alors que l’exposition « Le rêve d’être artiste » au Palais des Beaux-Arts de Lille tente de démystifier la figure de l’artiste tout en alimentant certains poncifs, la maison Biquini lui offre un contre-point sous forme d’expérience. Elle souligne les logiques contradictoires dans laquelle la création contemporaine opère, entre désir de visibilité et nécessité d’une forme de retrait, fantasme d’ouverture et de collaboration et besoin réel d’espaces de travail indépendants. Elle raconte la friction entre riches idées de rencontre et dispositifs souvent pauvres de friche, entre processus lents et invisibles de réflexion artistique et désirs d’interactions immédiates. La maison de Danny comme la maison Biquini racontent les aspirations et les problématiques se nouant autour des résidences et du groupe d’artistes ainsi réunis, « comment il se forma, comment il crût et s’épanouit […] leur vie aventureuse, avec le bien qu’ils ont fait, avec leurs pensées, avec leurs entreprises ». Et sans savoir ce qu’il adviendra de la maison, comment à la fin « chacun des amis partit dans une direction différente ».

Elsa Vettier, novembre 2019

1 John Steinbeck, Tortilla Flat, 1935, éditions Gallimard

2 « Eldorado » est le nom donné à la 5e édition de Lille 3000

3 Terme forgé par l’ethnologue Marc Augé dans son ouvrage Non-Lieux, Paris, Seuil, 1992, pour définir les « espaces d’anonymat qui accueillent chaque jour des individus plus nombreux […] (voies rapides, échangeurs, gare, aéroports) ».

4 Exposition collective se déroulant du 20 septembre 2019 au 6 janvier 2020

5 John Steinbeck, Tortilla Flat, op.cit., p.7

6 John Steinbeck, Tortilla Flat, op.cit., p.245